商品参数

- 无: 无

包装

- 包装单位: 台

应用场景

- 检查项目: 血常规、心肺功能性检查、血清免疫检验、血液及骨髓学检验

- 应用科室: 全科门诊、内分泌科、急诊科、检验科

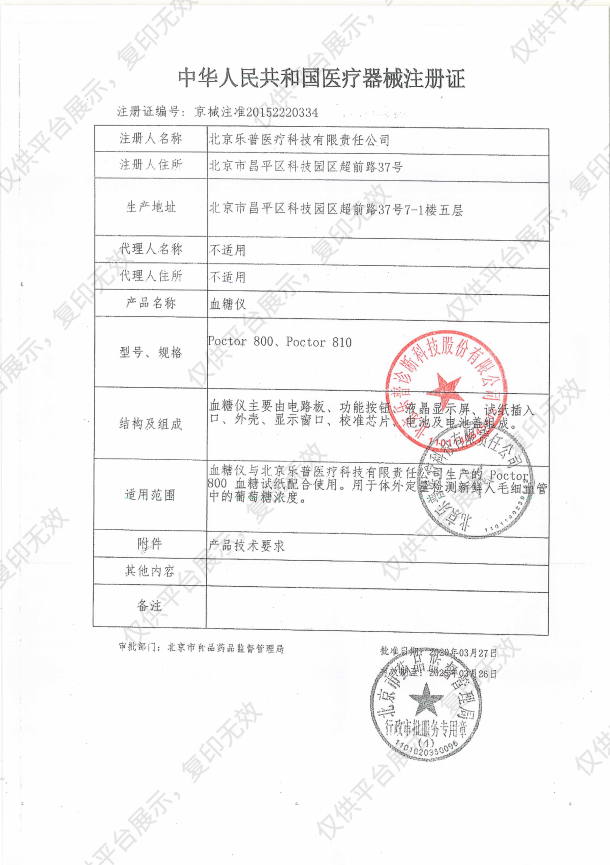

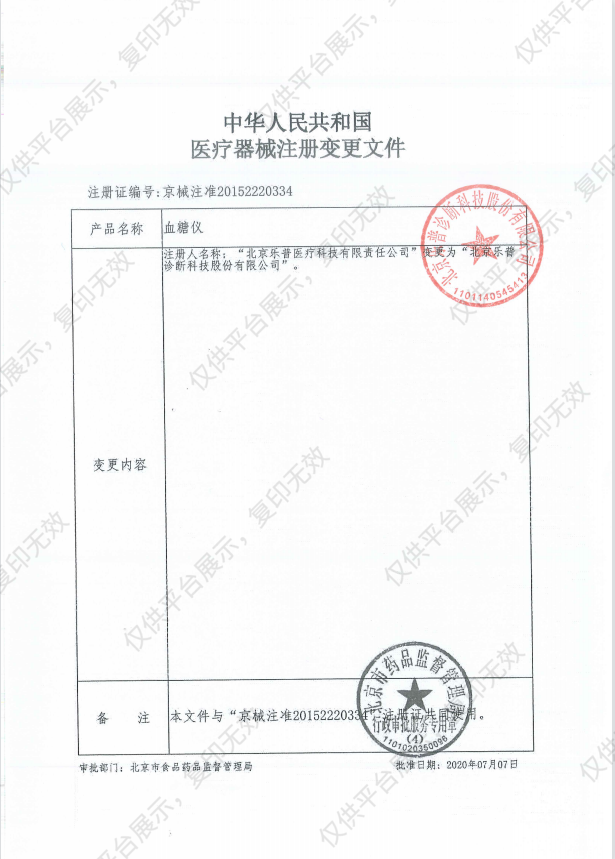

注册信息

- 注册证号: 京械注准20152220334

- 通用名称: 血糖仪

乐普 LEPU 血糖仪

Poctor 800

关爱,从心开始

产品优势

-

1、插入,电池和芯片

-

2、插入试纸,自动开机

-

3、采血,自动读数出结果

-

4、拔出试纸,自动关机

产品参数

- 空腹血糖 正常值:3.9~6.0mmoI/L(70-108mg/dL)

- 餐后1小时血糖 正常值:8.9mmoI/L(<160mg/dL)

- 餐后2小时血糖 正常值:7.8mmoI/L(<140mg/d)

温馨提示

1.该产品可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;

2.购买家用医疗器械,消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。

乐普 LEPU 血糖仪 Poctor 800 注册证1

乐普 LEPU 血糖仪 Poctor 800 注册证1