商品参数

- 喉镜片材质 : 医用PC

- 使用类型 : 一次性使用

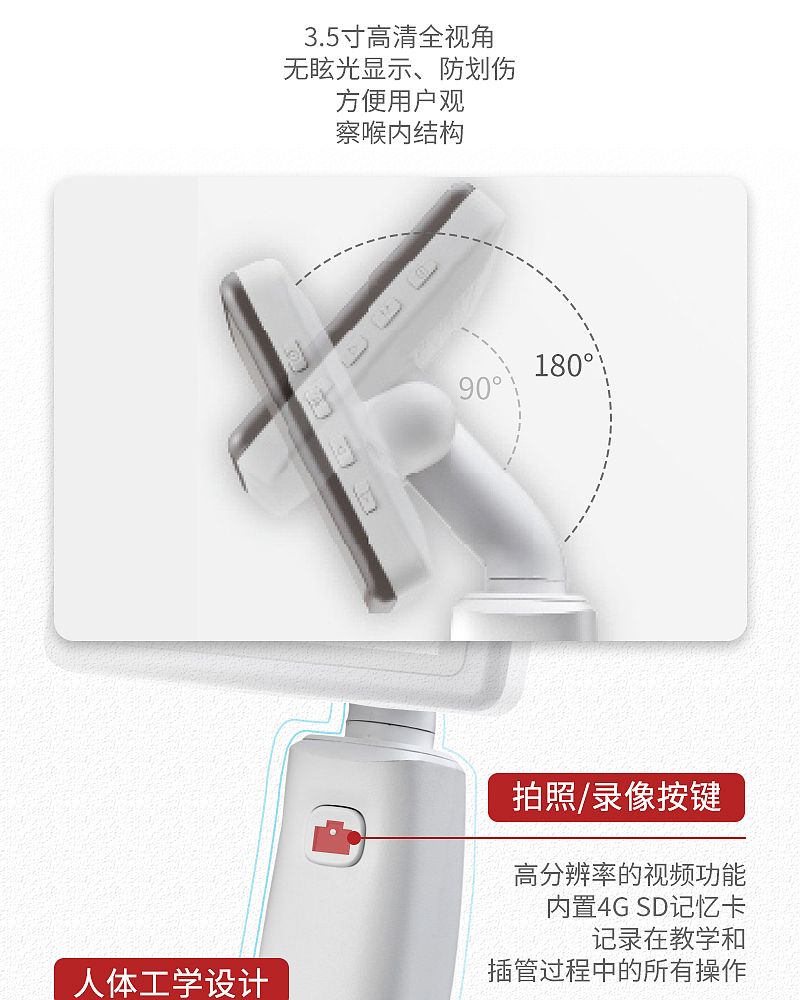

- 显示屏 : 3.5寸全视角LCD高清显示

- 分辨率 : 640*480

- 电池类型 : 18650锂电池

- 电池容量 : 3200mAh

- 持续工作时间 : ≥200min

- 整机重量 : ≤350g

- 前后转动角度 : 0-140度

- 左右转动角度 : 0-180度

- 摄像头 : 200万像素

- 光照度 : ≥800LUX

- 镜头防雾 : 支持

- 充电次数 : >300次

- 充电时间 : <4小时

- 充电器输出 : 5V/1000mA

- 充电器输入 : 100-250V/50HZ

- 电源 : MicroUSB充电接口

包装

- 包装单位: 台

- 包装体积: 28.00×13.00×28.00cm

- 毛重: 1.60kg

售后服务

- 安装政策 上门安装服务: 收费安装

- 保修政策 保修服务: 提供保修方式: 寄送修主机保修期: 12月(从终端签收时间开始计算)

- 退货政策 是否支持退货: 支持退货条件: 质量问题退货期限: 7天(从终端签收时间开始计算)

- 换货政策 是否支持换货: 支持换货条件: 质量问题换货期限: 15天(从终端签收时间开始计算)

应用场景

- 应用机构: 二级医院、三级医院、其他

- 应用科室: 普外科、整形外科、麻醉手术室

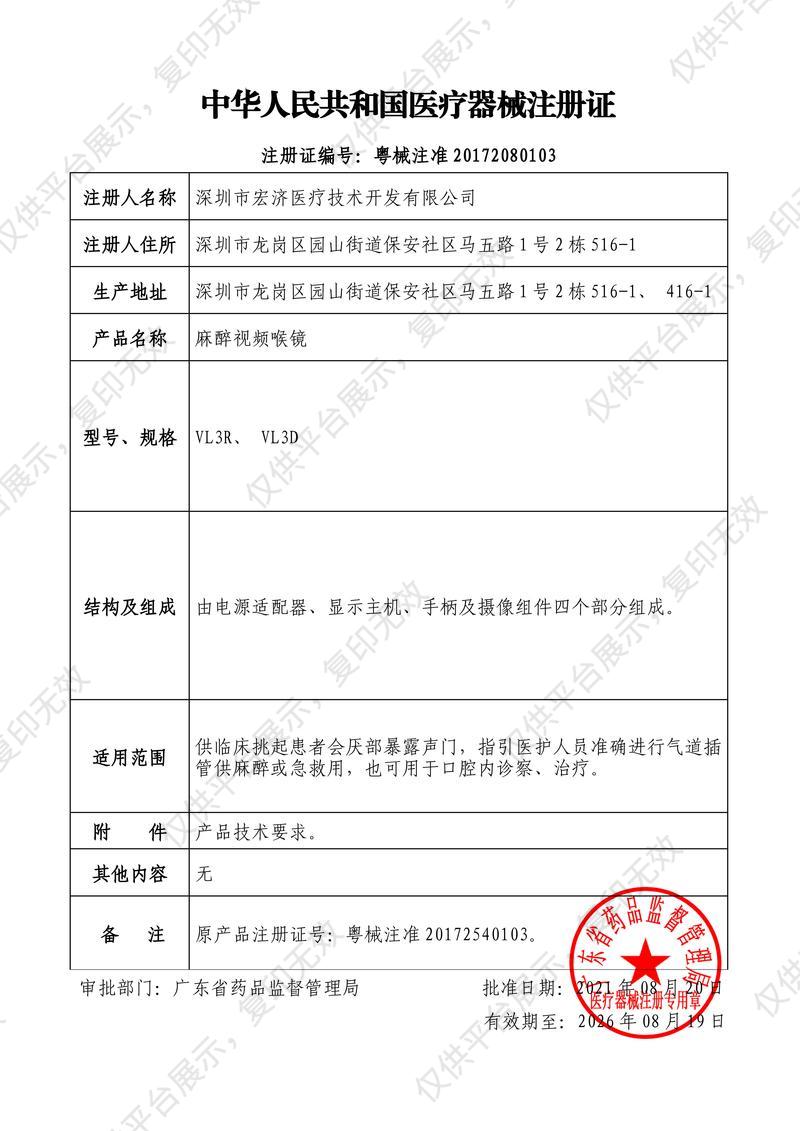

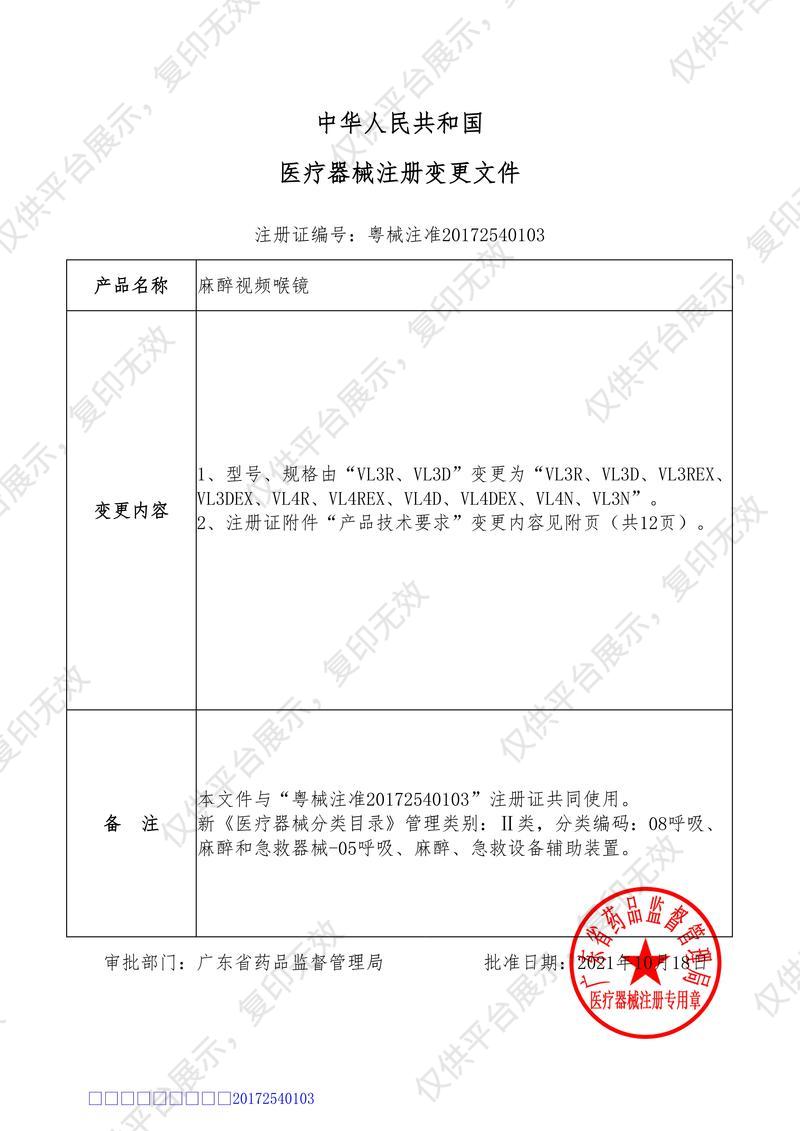

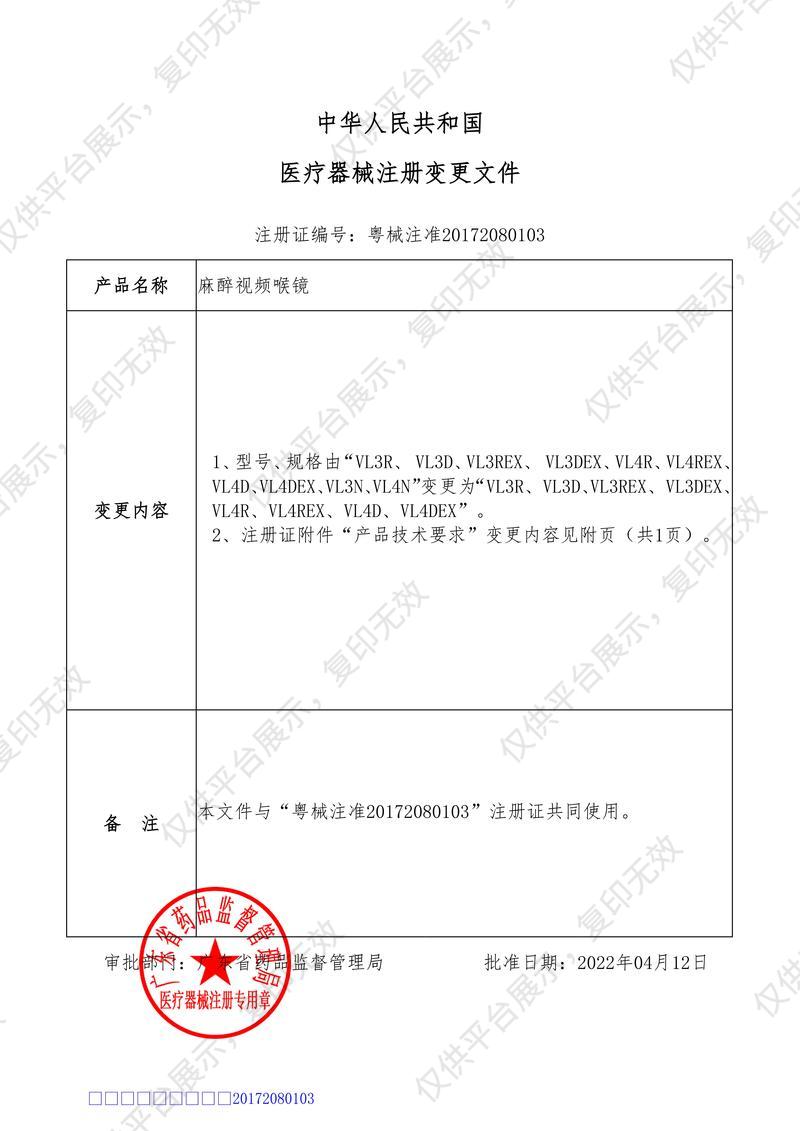

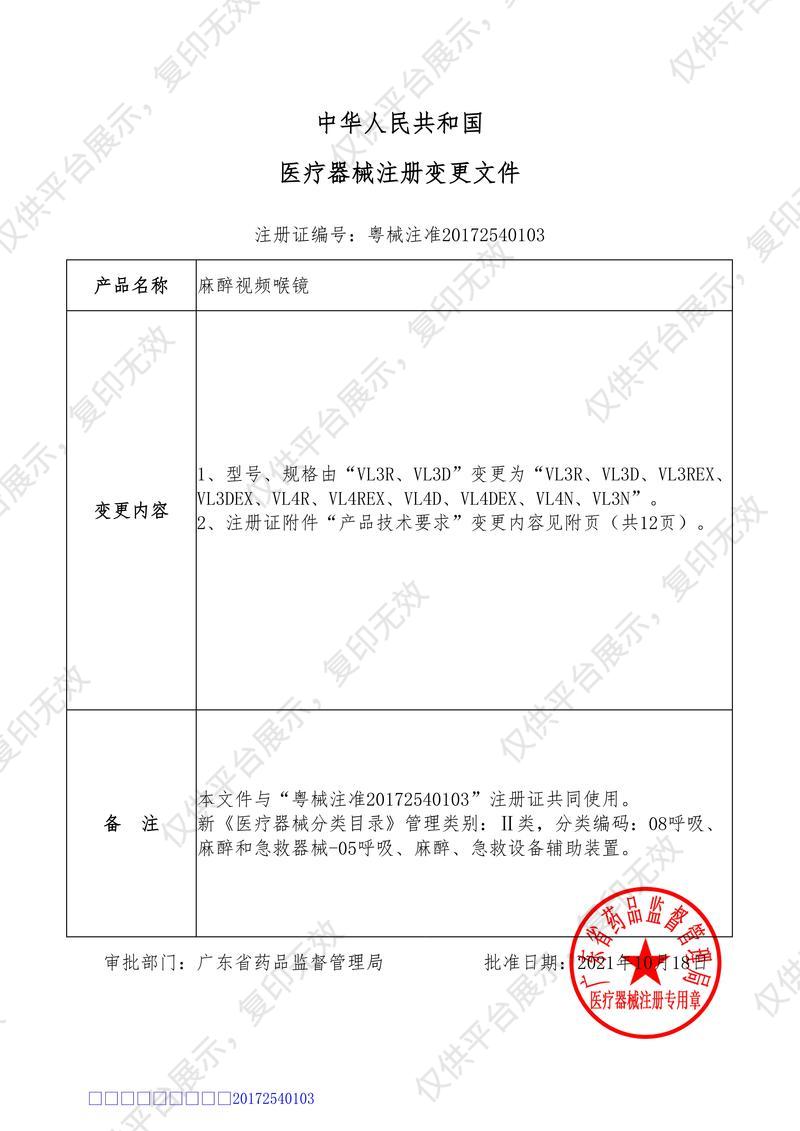

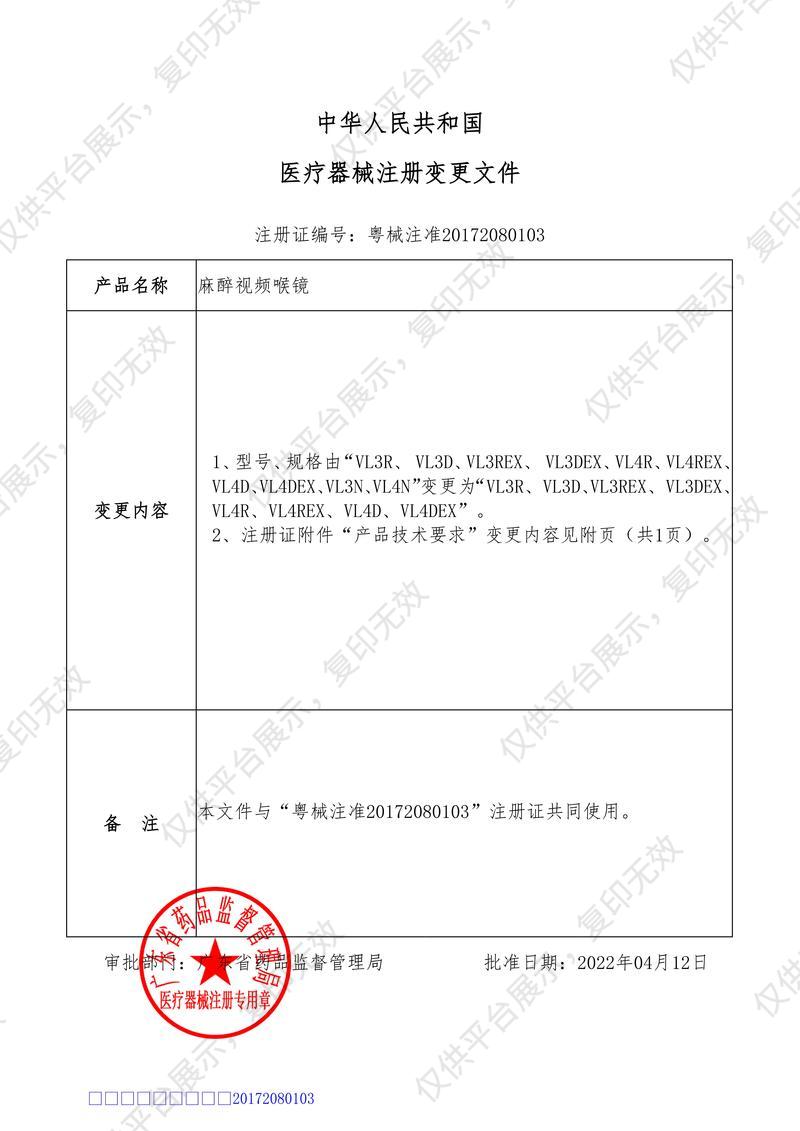

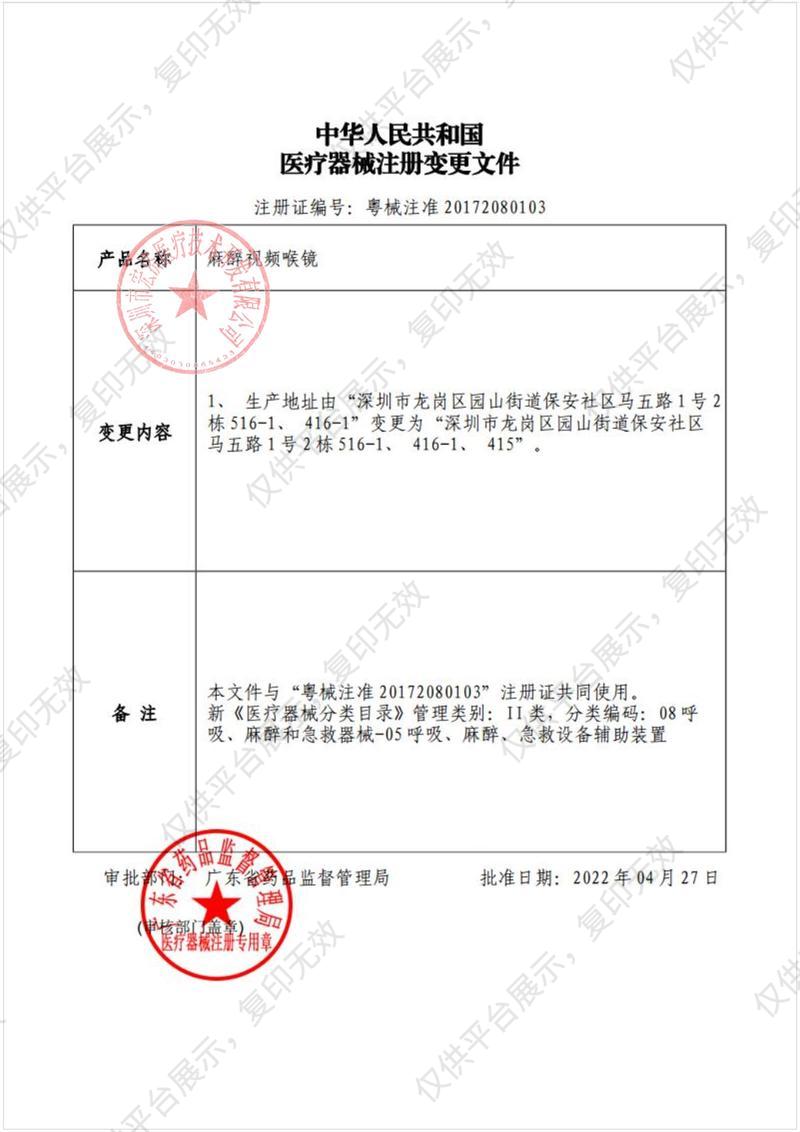

注册信息

- 注册证号: 粤械注准20172080103

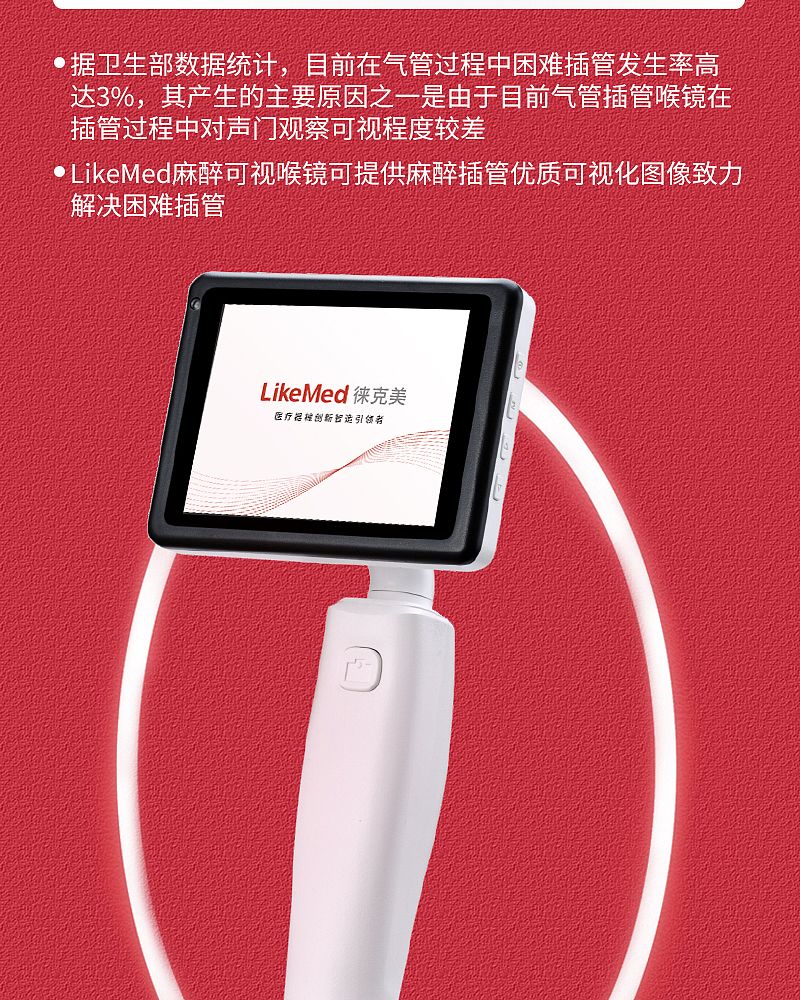

- 通用名称: 麻醉视频喉镜

温馨提示

1.该产品可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;

2.购买家用医疗器械,消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。

徕克美LikeMed 麻醉视频喉镜 洪泽系列 VL3D 注册证1

徕克美LikeMed 麻醉视频喉镜 洪泽系列 VL3D 注册证1 徕克美LikeMed 麻醉视频喉镜 洪泽系列 VL3D 彩页

徕克美LikeMed 麻醉视频喉镜 洪泽系列 VL3D 彩页